一、“文质彬彬”的哲学渊源与造物理论基础

“文质彬彬”这一理念源自孔子的《论语》:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”这里“文”指物的外在表现形式,“质”则是内在功能与材质。孔子的这一思想强调了造物活动中形式与功能、审美与实用的有机统一,体现了中国古代设计中内外兼修、和谐统一的哲学理念。从追溯孔子儒家思想的哲学渊源出发,可探究古代中国设计造物艺术的儒家哲学理论支撑,以及中国当代设计面对复杂世界面面观时的文化自信来源。

二、《考工记》与《天工开物》中设计思想的传承与转变

以《考工记》和《天工开物》为代表的中国传统设计理论著作,虽间隔2000余年,却均体现出对“文质彬彬”思想的传承与实践。

(一)《考工记》:等级礼制下的功能与形式统一

“天有时,地有气,材有美,工由巧,合此四者,然后可以为良。”《考工记》着力构建“天、地、人”的整体协调的造物关系,即同时满足天时、地气、材美和工巧才能制作出优良的器物,其中天时、地气是决定造物之优劣的先决条件,故这一朴素的工艺观提出正是古人对实用性与审美性的诠释。作为补遗被选入《周礼》的《考工记》还以儒家礼制思想为基础,其“器以藏礼”的等级思想体现的淋漓尽致:除强调器物的外形、纹饰与其功能用途保持高度统一外,还要求造物在设计过程中体现等级礼制,这就对功能性与形式美赋予了更深刻的封建社会的时代话语,即功能性体现在封建专制的等级森严,形式美体现在与之等级对应器物上的装饰。其书中对工艺制作标准和美学要求的严谨描述与等级森严的封建礼制在思想和物质上的刻画充分体现了儒家思想对于“文”与“质”相结合的追求。

(二)《天工开物》:世俗化取向与生态意识的觉醒

晚明时期的《天工开物》,是世界上第一部关于农业与手工业生产的综合性著作,延续了儒学对造物的哲学理解,但更关注于百姓日常生活实践,是两千多年以来中国传统造物思想与工艺精神的沉淀。宋应星强调工艺的精妙巧思、材质的合理使用,凸显出“巧”、“精”、“妙”等审美评价与实用价值的内在统一,其多次强调“人巧造成异物”,也体现了工匠的智巧与技巧,工匠的主体地位和造物的实用功能得以呈现。

在《乃服》一篇中,宋应星谓“飞禽之中有取鹰腹、雁胁毳毛,杀生盈万,乃得一裘,名天鹅绒者,将焉用之”,表露了其对造物活动中的人与自然关系的情感态度,宋应星的一声叹息,同情与恻隐之情跃然纸上,表现了其对人类造物活动的反思与批判,具有较大的进步意义。宋应星并不认可“天圆地方”的观念,接受了西方“地球为圆球”的思想,这更进一步表明他对于人在应对自然时积极的入世态度,展现晚明时期人与自然的关系趋于世俗化,讲究人与自然之间平等和谐的关系。“杀生盈万,乃得一裘”的诘问也反映了传统工艺中生态意识的萌发,这与当代西方的“绿色设计”可持续设计思想不谋而合。

这种转变可窥见社会历史发展的世俗化,亦体现了对民间日常需求的尊重,也使得设计更贴近人们实际的生活。世俗化的转向使得宋应星更为关注“百姓日用即道”的平民思想,关注生产与技术。尽管仍有封建等级色彩,但是这种平民用物的去装饰倾向和“呈效于日用之间”的实用观念使得形式功能的关系更为和谐,在肯定器物质料之美的同时,充分发挥其“质”的作用。

三、当代语境下的“文质彬彬”

(一)传统工艺智慧与当代中国设计本元回归

传统语境下,圣王是开天辟地的造物主宰,表明中华文明在神话中演进。从《考工记》到《天工开物》不仅都一脉相承儒家造物史观,还在历史暗涌中向善发展。从《考工记》中“智者创物,巧者述之”到宋应星继承、肯定圣人创物的传统,却又逐渐世俗化的迹象也使得功能与形式更加统一,这说明生产力的提高不仅使得器物“质”的一面占有更高的话语权,同时也反作用于提高生产力。故中国工匠精神在两千年的历史中沉淀与演变,不仅生成了新的传统,也焕发了新的生机。

(二)全球化背景下的东方设计哲学再建构

在中国当代设计实践中,面对全球化、消费文化冲击与发展软实力文化来说,重提“文质彬彬”的理念尤为重要。中国设计是否过度追求传统图案符号的形式化复制,忽视了传统工艺智慧内涵的真正价值?中国置身于“设计”的时间很短,不过四十余年,但从事“造物活动”的历史却很长,设计师应积极回归设计本元,站在西方设计教育体系的架构里,从中国传统工艺智慧中提取审美特质与语言特点,展开对东方设计哲学、设计体系的追溯和建构。在保持传统审美的同时与现代设计语言、国际化表达相融合,这不仅表现为形式上的创新,更体现在内涵上的深刻挖掘。

结语:朝花夕拾“文质彬彬”:在回望中重构文化自信

现代日本文化之所以广受世界瞩目与青睐,很大程度上在于他们懂得拾起那些中国曾经忽视、却极具智慧的传统理念。许多被奉为经典的设计成就,其实正是源自中国古代被遗忘的美学智慧。一旦中国重新认识并激活这些文化资源,便能焕发出巨大的力量,因为中华文明本身就是一个深邃而广博的文化宝库。

因此,中国当代设计师更应立足当下,回望历史,以回归造物本元。因为我们必须尊重辉煌的历史,这种深度思辨的哲学思想根基经过历史的千锤百炼,与当下复杂世界面面观所结合,从这一哲学视角出发,可以深入探讨中国当代设计的未来发展之道与文化根基该何去何从。在这一过程中,“文质彬彬”不仅是古代美学理想的凝结,也是面向未来的哲学路径。古人所说之“质”,强调材质与内在功能,而在今日,它被赋予了更具时代精神的价值取向:拒绝盲目追随潮流、附庸风雅,回归本质。正如贝聿铭在苏州博物馆的设计中所展现的那样,不是机械地转译传统图案式样,而是在现代语境中重构中国古典美学的本质意蕴。

东方文化是中国设计的根,对本土文化的思考再造是设计行为的基石。从内在出发、注重交互过程的创作思维,通过材料、工艺与精神的深度融合,演绎出对传统审美价值的重新诠释,也暗合了“文质彬彬”作为中国传统设计美学思想的精髓,应该成为当代设计持续探索与创新的重要基础。这一哲学思考若能融入当代“造物活动”之中,或许正是在多元文化激荡与全球化语境下,中国设计重构文化自信、走向世界舞台的关键通道。

(2466字)

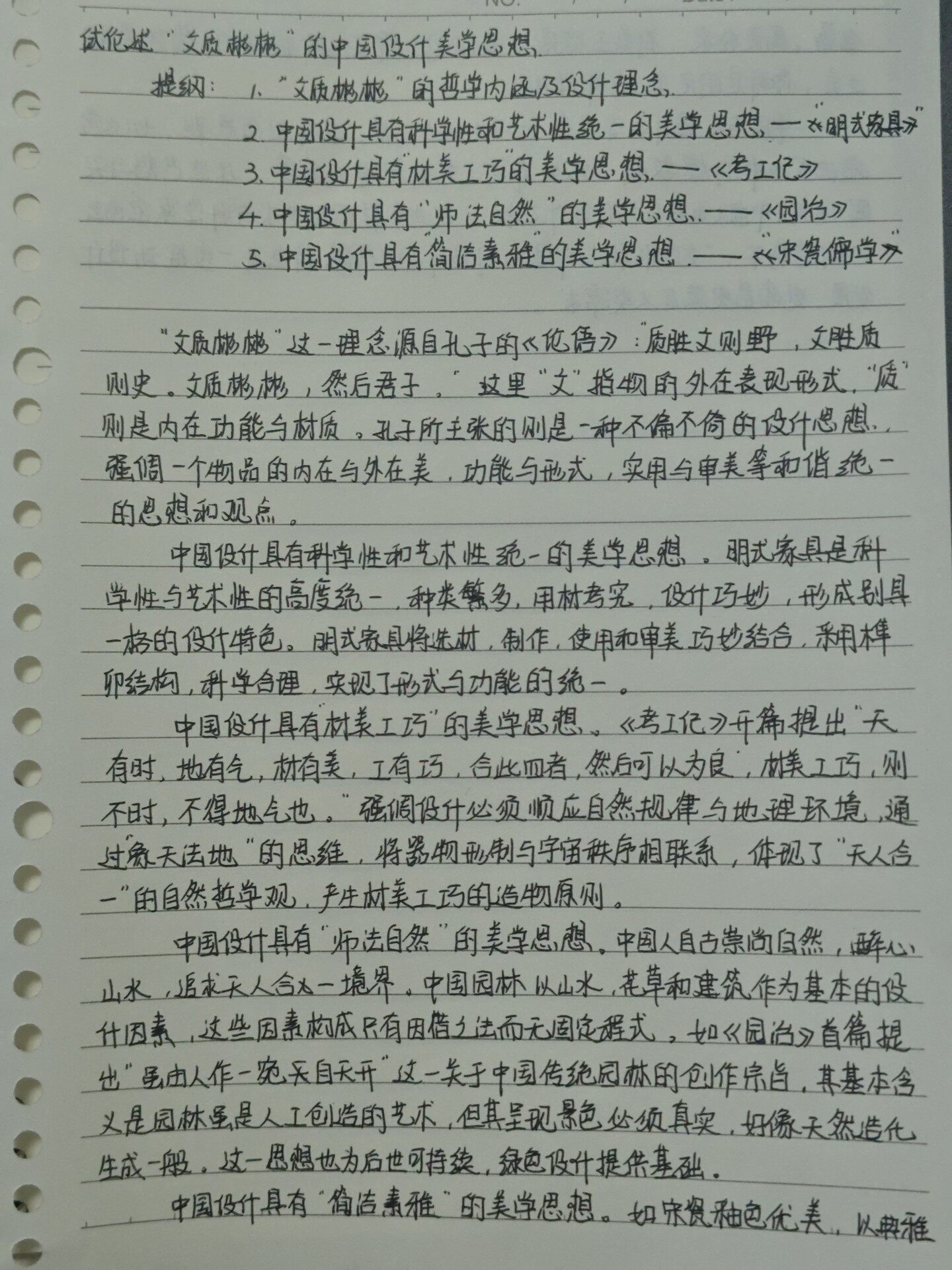

“文质彬彬”出自孔子的《论语》:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”其中“文”主要指的是表面的花纹、纹饰。“质”则指的是器物的材质功能等内在的因素。孔子所要主张的则是一种不偏不倚的设计思想,强调一个物品的内在美与外在美、功能与形式、实用与审美等和谐统一的思想和观念。“文质彬彬”的观念,早已深深植根于诸多设计思想之中,可举其四。

一、材美工巧,天人共制之道。

“材美工巧”一词,中国现存最早的工艺典籍《考工记》:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”所谓“材”,关乎材料的本性与质地;“工”,指人工之技艺与匠心。中国古代造物在器械造物方面讲究“材美”和“工巧”,即一件优秀的工艺品,必须考虑对材料的选择和人的做工技巧,相得益彰,方能生产出合乎要求的、精良的器物。这是立足于阴阳五行观的文化背景下所提出的设计思想,反映了古代人系统的设计观念,深刻地反映了中国古代社会“兼利万物”的哲学思想和人文宇宙观。以此观照中国古代器物,可见多以自然为尚、以人为本、以及与“天地相宜”相一致的物顺自然,合乎无道的思想观念。

二、师法自然,虚实相生之境。

中国人自古崇尚自然,醉心山水,追求天人合一的境界。在传统造园艺术中,极尽“师法自然”的意趣,力图摆脱人工雕琢的精心痕迹,使之恍若天成,营造出一种“虽由人作,宛自天开”的自然境界。明末造园家计成在《园冶》其首篇提出的关于中国传统园林的创作宗旨便为此句。中国园林讲求“因借”之法而无固定程式。借山水之形,寓人文之意,山石草木皆可为诗。西方的园林设计为何崇拜中国古代,便是因为这一命题对中国园林的创作设计提出了很高的要求,它不是简单地抄袭自然,而是一种经过艺术概括和提炼的审美再造。其间虚实相生,就园中与自然真实关系最大的山水景点塑造而言,它包含了艺术家某种精神意义的熔铸。

三、制度有范,立尺度之规。

早在北宋时期由官方颁布的集设计与施工经验为一体的一部建筑设计学专著《营造法式》中,便有对建筑的设计规范、工程技术、生产管理等进行系统地论述,该著作全面总结了隋唐以来的建筑经验,对模数制、构建比例、用材、用料、功限、材料、图样、看样做了标准化规定,确定了材份制的各种标准规范,把“材”作为造物的标准。这种“制器有法”的思想,使设计由感性转向理性,呈现出一种有度有法、秩序井然的理性之美,亦为后世标准化设计思想奠定了基础。

四、素中见雅,得东方之韵。

简洁素雅之美,是中华美学精神的重要内核。这一思想早已在新旧石器时代的设计中初见端倪。旧石器时代的打制石器形态简洁、功能明确,在追求实用功能的同时兼具有明显的形式美意义,是早期人类对形式与功能和谐统一的朴素理解。而后进入新石器时代,以仰韶文化与良渚文化为代表的陶器造型圆润、线条流畅,尤其是在黑陶工艺中外轮廓线转折棱角分明,给人以单纯、挺秀、爽利、规整的艺术感受。此一思想延续至青铜时代和瓷器发展时期,在宋瓷时期达到高峰——宋瓷釉色温润如玉,外形洁净端庄,去繁就简,不饰而华,正是“素中见雅”的意境表达,亦是“文质彬彬”在器物设计中的表现典范。

综上所述,纵观中国设计美学思想发展的浪潮,我们可以明显地看到,在未来的设计趋势中,传统与现代的结合将越来越不可忽视。现代设计在继承传统美学核心思想的同时,需要避免现代社会中工业发展的急功近利与追求利益最大化,也要防止传统文化的丧失与人文情怀的失落。至此,探索设计中审美性与功能性的和谐统一已然成为核心命题,“文质彬彬”则是儒家思想留给我们的真正蕴含中国传统精神的寻找设计物的功能价值和人文价值之间的平衡点的评价标准和设计准则。

比较有深度的一篇论述题,在扣题的前提下,有关未来中国设计趋势的思辨,如何将传统和现代相结合等,都涉及到了,还是很棒的。